カテゴリー: 未分類

Ryū kyū Scale

琉球音階は、ド・ミ・ファ・ソ・シ からなる5音音階で、たっだ5音を奏でただけで琉球の音楽とわかる強力なアイデンティティを持っています。

テンポが速い曲も遅い曲も底抜けに明るい印象があります。

今回このスケールをガイドにドラムを叩いてみました。

反省) 動画の最後のURLが間違っている。jpがjoに・・orz、次になにやるか迷い手がおおい。

きっかけとなったのは先月TBSで放送された「音楽の日」にモンゴル800が演奏した「琉球愛歌」を聴いたことでした。「小さな恋のうた」はカラオケで歌ったことがあり知っていたのですが、この曲は初めて聴いて、そのリズムの多彩さに圧倒されました。歌詞とメロディとリズム全てで訴えかける、すごいパワーを感じました。いろんな音楽がありますが、その人の人生とか感情とか音楽で伝わるものなのだと実感しました。この曲の歌詞は今の時代考えさせられます。歌詞つきのいい動画がありましたので、貼り付けました。

モンゴル800の曲は他の曲もそうなのですが、リズムのテンポが倍になったり半分になったり、間が独特だったりと、曲がドラマチックに展開します。人もそれぞれ違うリズムを持っていますが、どんなリズムも受け入れる寛容さ、スケールの大きさを感じました。

Sound Lag

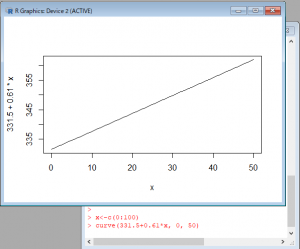

野外などの広い場所で楽器を演奏していると音ズレが気になることがよくあります。それは音が進む速度(音速)が意外と遅いからです。

気温に影響を受けるため、その関係をRの関数でグラフにしてみました。

参考)WiKiPedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%B3%E9%80%9F

一般的に15℃で秒速340mとしているようです。

340mというと34mで0.1秒ずれることになり、マーチングバンドの演技フロアが30m x 30m ということを考えるとその影響は大きいです。(120BPMで16分音符が0.125秒)大編成のパレードなどではさらに大きなずれが生じます。

ずれないようにするため、指揮者を複数人置いたり、練習ではメトロノームを複数台使ったりするようです。(フロアなら有線のスピーカ、野外だとFMトランスミッタで送信して携帯ラジオで受信など、試したことがあります)

過去にiPhoneアプリで同期メトロノームを販売したこともありました。

(12年前の懐かしの動画です。こういうのを残してくれているとこがYouTubeのいいところですね)

また音ズレに関して言えば、ネットを使ったセッションでもいえます。音声のエンコード・デコード、データ送受信のバッファリングのしくみを考えれば、かならずレイテンシーは存在します。ところが人間の能力でそれをある程度カバーすることが可能であることを、ユーチューバのかてぃん氏の動画で見たことがあります。自分の演奏(のフィードバック)が少し遅れて聴こえることを許容すると、遅延を半分にできるということです。

簡単に言えば遅れることを前提にセッションするということでしょうか。

他にも音ズレというのは、勘違いを引き起こすことがあります。

今月はじめ参議院選挙期間中に安倍元首相が凶弾に倒れました。許しがたい犯罪で社会全体が暗い気持ちになりました。こういうとき社会が冷静になるためには正しい情報を知る努力をする必要があると思っています。銃撃されたシーンの動画がネットに上がっていますが、その一つが2度目の銃撃の前に襟元が動くことから、容疑者以外が狙撃したという指摘がされています。その動画(動画A)には容疑者が映っていないため、発射のタイミングが特定できないことと、煙のタイミングより後に発砲音がなっていることから、容疑者が映っている別の動画(動画B)と重ねて見てみました。動画Bは襟元が識別できませんので、iMovieで動画Aのピクチャーインピクチャーで見た目を合わせ同じタイミングで同時に再生されるようにしました。すると動画Aの音声トラックが0.2秒ほど遅れており、襟元の動きは容疑者の銃撃によるもののように見えます。

しかし動画Aには襟元の動きと同時になっているヒュンという鞭が空を切るような音が入っているのですが、これが狙撃の音だという指摘があります。(動画Bでいえばさらに0.2秒前になる)

この空を切る音と2度目の銃撃音の間には0.28秒ほどの時間差があります。銃弾は音速を超えるので、爆発音より早く聞こえるのは問題ないような気がしますが、0.28は長すぎるように感じました。気温を30とすると音速350m/sくらいで 350 x 0.28 = 98mです。98m離れていないとこの時間差を感じられない、ということになるからです。(そうするとこの音は容疑者の銃撃とは無関係ということになります)

そもそも弾丸の飛ぶ音かどうか、音速を超えたときのソニックブーム(衝撃波)が聞こえるタイミングだとか、弾丸の正確なスピードだとか、こういうに詳しくないとだめですね。

前々回の選挙のこともそうですが、タイトルからは飛躍した内容になってしまいました。そういえば以前もSoundCloudの話題で、ショパンコンクールの話題を取り上げたりしましたから、こういうBlogだと思えばいいのか、と開き直りました。

なにより発信、OUTPUTが大事と思っています。

昔の動画はまだユーチューバーという言葉がない時代、容量の大きい動画ファイルの置き場程度のことでYouTubeを使っていましたが、今は随分とその役割がかわったことを改めて思いました。

iPhoneアプリまた作りたくなってきた・・

Volca Drum Jam

前回、慣れない外でのプレイで集中できなかったので、今回は室内で遊んでみました。

Korg NTS-1をエフェクタとして使っています。もともとこれはシンセのオシレータをプログラミングできる強力な音源で、おもちゃみたいな外見からは想像がつかないすごいマシンです。(音もかなりいい)

以前、2opのFM音源を作っていますが、エフェクトもプログラムできます。

https://decode.red/blog/202103271271/

前回、撮影した日が名古屋駅ロータリのモニュメント「飛翔」が撤去される直前だったと後で気づいて、動画を残しておけてよかったと思いました。(そういえば以前BeatStopCameraのデモをとったときも、大名古屋ビルヂング撤去の前でした)

Korg Volca Drumは連続的に変化する物理モデル音源の音色の幅が広くとても気にいっています。その分デリケートでかなり操作が難しいです。爆裂な音を作るのは簡単なのですが、それをカッコよく聞かせるのにはまだまだスキルが足らないです。以前にお気に入りのBastl Kastle DrumもJamっていますが、これも同様です。シンセ的サウンドとパーカション的サウンドをいったりきたりするとこが好物なのですが、今そのあたりを研究している(楽しんでいる)段階です。

あと関係ないですが、最近ささった動画です。

「林修×チームラボ代表・猪子寿之★斬新なデジタルアートで世界を魅了!世界基準の仕事術とは!? 」

フリーランスとして働いているのになんで、と言われそうですが、それゆえに勝つためには、やはり団体戦で戦うべきといつも感じています。音楽にも言えますが、私がいろんな楽器を習っているのもアンサンブルが楽しいからです。動画の最後に「自分にとって意味があればなんと言われても関係ない」とありますが、短期的な成果を求めるのではなく長期的な展望をもって動くためには、とても必要なメンタルだと思います。

Volca Drum In The Open Air

YouTubeではVolcaシリーズなどの小型シンセ(BASTLなどもよくみかける)を野外でプレイする動画がよくあり、自分もVolcaシリーズを一度外に持ち出して動画をとってみたいとずっと思ってました。

ちょっと前に購入したVolca Drumが音の表現の幅が広く、単体でも十分に面白いことができることから、これを持ち出してみました。場所は名古屋駅前のロータリーで、前もBeatStopCameraというiPhoneアプリのデモ動画でとったことがあります。

また今回、ちょうど参議院選挙期間中ということで思うところがありました。

さまざまな情報から日本の弱体化はよく知られていますが、これまで我々が謳歌してきた資本主義社会のルールでは基本的にお金を持っている人たちが社会を思い通りに動かすことができます。

ということは資本主義のルールで負けるということはどういうことか。。最近よく考えます。

政治とか宗教とかの話題はいろんな場面で避けられることが多く、話題となるのは事件だったり不祥事があったりするときだけですが、YouTubeとかみていると、政治とは全く関係のないチャンネルが今回の参議院議員選挙の街頭演説をアップロードしているのを見ました。

良い社会、良い未来を希望するのであれば、やはり政治に無関与ではいけないと思い、カジュアルに私も今回とても気になった政党を取り上げてみました。政党要件をまだ満たしていないため、党員が7万人もいるのもかかわらず諸派という扱いということもあり、新聞・TVメディアの露出は少なくあまり認知されていません。(メディアの報じないことはないことになる) 改めてメディアの影響力について考えさせられます。(詳しくはYouTube動画説明欄)

初めてということで、操作でブレたりするところや、演出がいまいちなのは反省点としてありますが、メタリック基調の構造物に、Volca Drumって結構あうものだと感じました。

やりたい形はできましたが、このマシンの良さを引き出しておらず、繰り返しみると残念の気持ちに・・

(なかなかムズい)

Super Inspiration

2022年のドラムマガジンの誌上ドラム・コンテストは、春と夏の二回あるようです。

https://drumsmagazine.jp/special/32-bar-drumming/

そのためか従来の3分くらいの曲ではなく、32小節という短い曲”Super Inspiration”になったようで,今回も応募しようと動画を作成しました。

動画をアップロードしてから他の人の動画を見て毎回思いますが、それぞれのアプローチの仕方がユニークでとても勉強になります。

(この曲テンポを倍に解釈すればいいんだ。気づかなかった・・とか)

こういうコンテストがないと、自分の好みの曲ばかり叩いたり、わざわざ動画も作成しないことから、参加する意義はまさにここにあります。

ドラムコンテストきっかけで独自の動画も作るモチベーションとなり、今回第一弾としてArturia Micro FreakとのJamセッションをやってみました。もともとこちらが目的でしたが、コンテストが早まったため(例年は8月ごろ)、Jamセッションのキットのまま撮影しました。このためMicroFreakとかそのままです。

せっかくなのでパーカションの音を一つ使いました。

Jamの方は、こんなことやりたいという形を実現しましたが、まだまだです。(とりあえずアウトプット!)

機材)

Roland V-Drums TD-17

Roland TD-7(今回使わず)

TAMA Speed Cobra 310

Auturia MicoFreak

Audius Streaming Platform

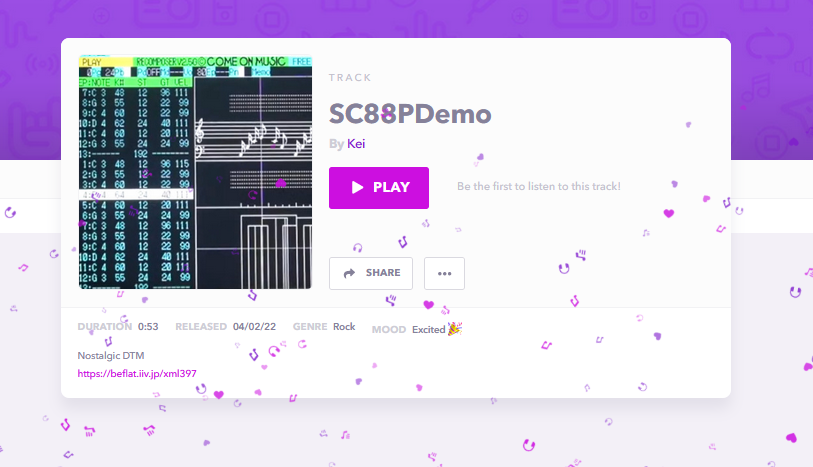

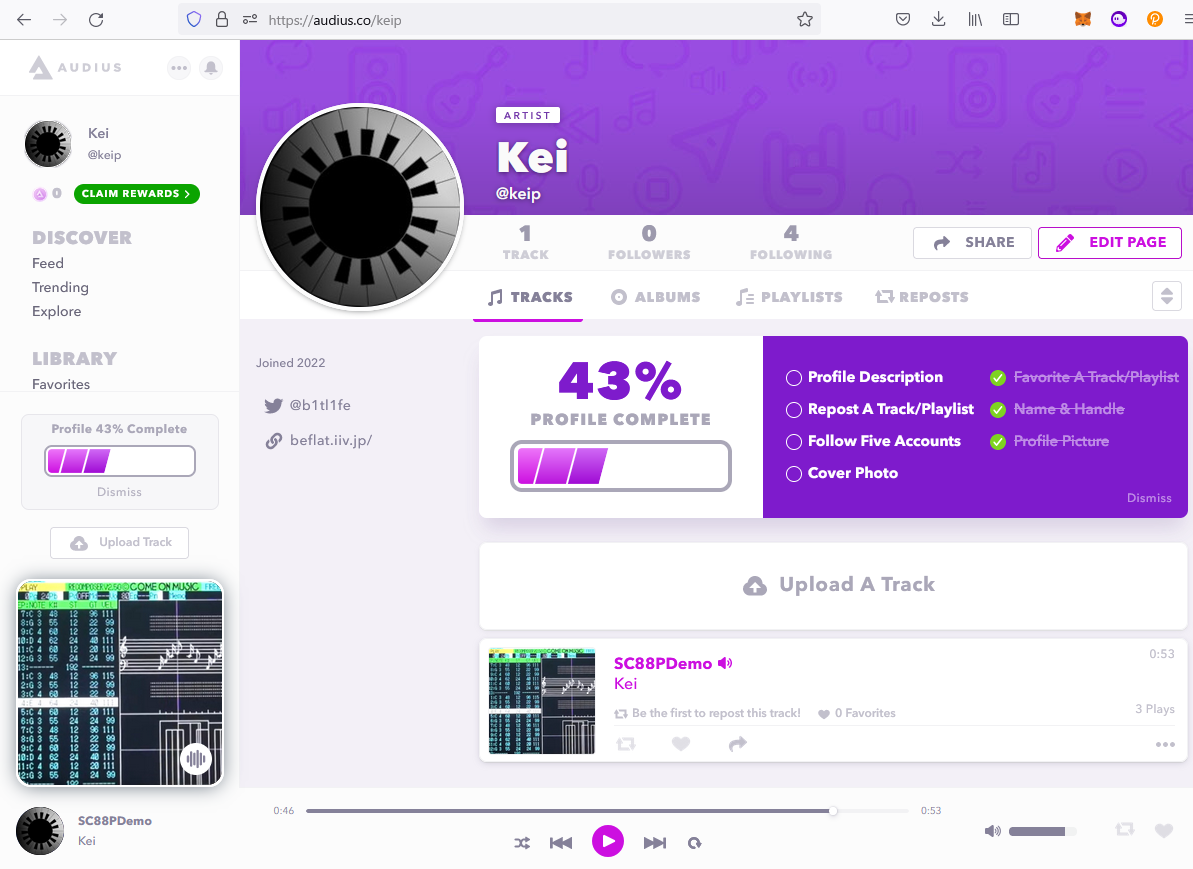

前回、OpenSeaに画像をアップロードすることによりNFTについて考えました。今回は音楽を扱うプラットホーム Audius を試してみました。AudiusはOpenSeaで扱うEthereumやMaticと同じ暗号通貨という分野ではあるのですが、音楽のNFTではありません。同じデジタルデータとはいえ画像と音楽が同じNFTとして扱われることにまだ違和感があります。Audiusはこのブログでもよく使っているSoundCloundに変わるものになるのではないかと言われ、サービスも充実してきていることから、NFTではなくFTの暗号通貨という側面もあることから試してみました。

Audiusについて

https://fisco.jp/media/audius-about/

アップロードした曲は以前SoundCanvasのバックアップのための動画から選択しました。

https://audius.co/keip/sc88pdemo

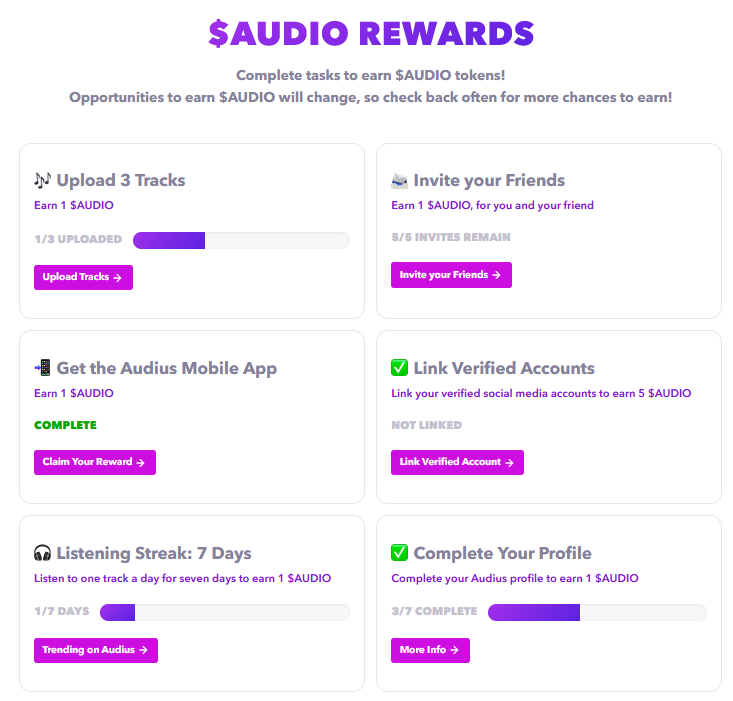

これまでのサービスと違うところは、音楽をアップロードしたりと曲を聴いたりするなど、さまざまイベントをこなすと暗号通貨$AUDIOで報酬を受け取れるということです。(請求していない今はゼロです)

暗号通貨を使ってアーティストが稼ぐしくみを作ったことはとても画期的だと思います。

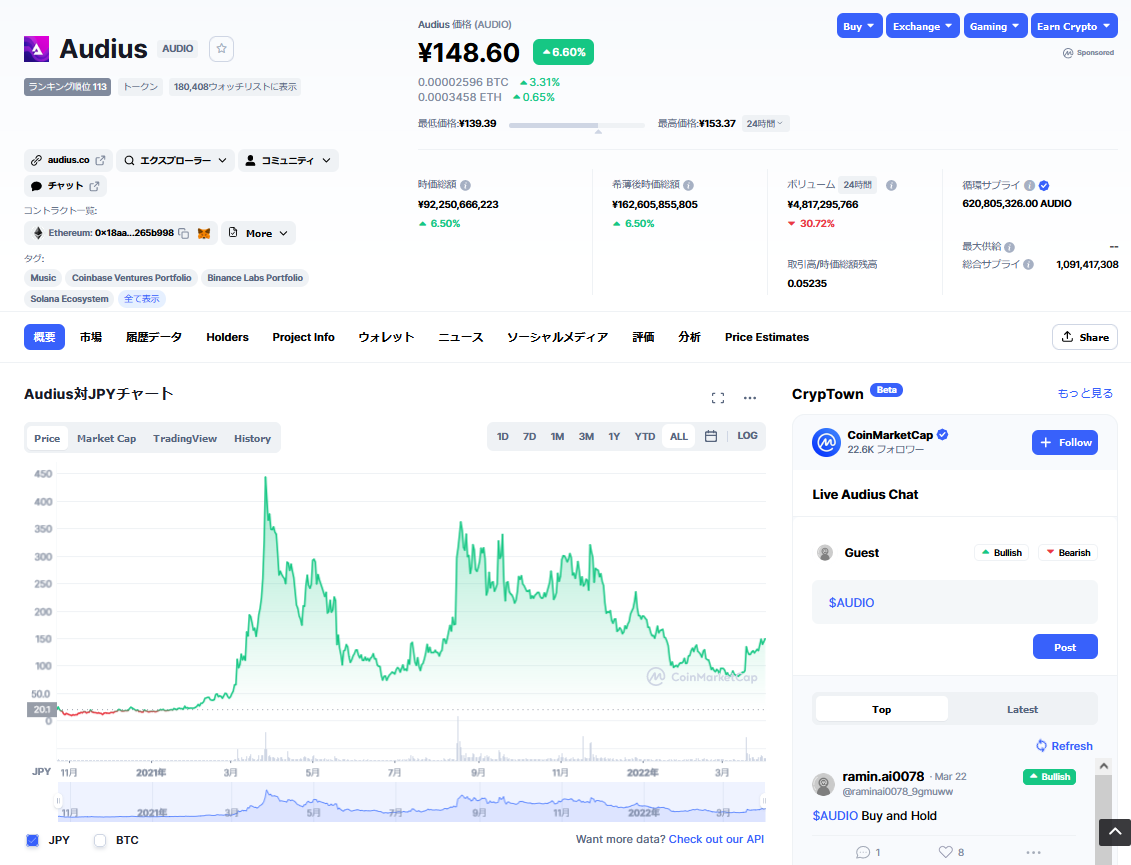

では、1 Audioはどのくらいの価値があるかというと、最新のCoinMarketCapのチャートでは、

148円でした。これが多いか少ないかは人それぞれですが、リアリティがあります。

(暗号通貨なので買うことも売って換金することもできますが、手順はちょっと複雑なのとこのブログの意図ではないので省略します)

NFT化して流通とか可能になれば、また面白そうです。Web3時代のデジタルコンテンツはいろんな組み合わせで楽しみ方が増えると予想しています。(これまで考えられなかったものが組み合わさる可能性がある)

今一番興味があるのがブロックチェーンテクノロジですが、起きているイベントが多すぎてキャッチアップできていないと感じています。新しいアイディアを生み出すためにも、ついていく必要がありますが、このAudiusもその一つになります。

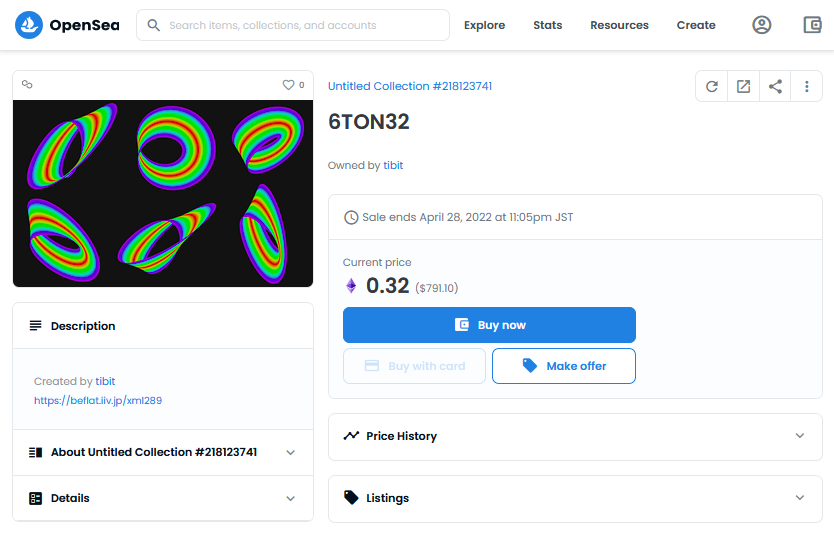

Open Sea : NFT

今話題のデジタルデータの所有権を証明できるブロックチェーンのコントラクト、NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)の最大マーケットであるOpenSeaに将来の著作権に関することの勉強を目的に下記投稿の動画に使ったオリジナル画像をサンプルで出品してみました。(動画も出品できるのですが、今主流なのは静止画だろうと思いました)

音楽を扱っているマーケットもあるのですが、アーティストが限られているなど手軽にできるものが見当たりませんでした。近い将来もっと自由に出品できるマーケットができたり、SoundCloudのようなサイトが対応するのではないかと期待しています。

ここからここに至った背景を書こうと思いますが、かなり専門的な用語が多くなります。備忘録として残しておきたいのでご容赦ください。

(OpenSeaやメタマスクの使用方法はYouTubeなどに詳しい説明がありますので、検索してご覧ください)

ビットコインにはじまるブロックチェーン技術の発展により、さまざまな暗号資産(クリプトカレンシー)が生まれ、そのトレードがとても盛り上がっています。個人的にトレードには興味があまりなかったのですが、NFTの出現により、アートや音楽の未来を変える可能性を感じ深く理解したくなりました。

NFTというのはビットコインの次にでてきたコインのやりとり(ERC-20)だけでなく契約の記録(ERC-721)ができるイーサリアムのコントラクトの一つです。(OpenSeaは正確に言えば両者二つの合わせたERC-1155) デジタルデータが本物かどうか、だれが所有してきたかの履歴を証明できます。

NFTの技術的なテストはこちら。

https://decode.red/net/archives/904

ただブロックチェーンというデータをP2Pネットワークで維持するので、動画のような膨大なデータはどのように保存するのだろうという疑問かあり上記でテストしました。データ本体はブロックチェーンに記録されねわけではなく別のネットワーク(ipfsなどはP2P)に保存して、そのハッシュ値をブロックチェーンに記録ようです。そうするとデータ自体が紛失した場合はどうなるのだろうという疑問が生まれましたが、そもそもそれは想定していないのかもしれません。ブロックチェーンだってノードを立てるインテンティブがなくなれば消滅するからなのでしょう。

OpenSeaというのはイーサリアムネットワークのサービス(ビットコインネットワークではない)ですので、ETHコインを使います。ところがこのネットワークがガス代(ブロックチェーンに登録するための手数料)がかなり高く、今まで敬遠していました。ところが手数料の安い(登録・リスティングまで無料だった)ポリゴンネットワークからも利用できることがわかり、試してみることになりました。

ただ実際に購入する人がもしいるとすれば、イーサとポリゴンのブリッジをするサービスを使ってコインを移動する必要があります。(ポリゴンネットワークのネイティブコインはMATICですが、OpenSeaではETHを使う。しかし登録時にポリゴンネットワークを選んだ場合、メタマスクにMATICがないとエラーになる。額は0でもいいみたい。登録の次に販売するのにリスティングするがそのときは不要・・だと思う)

OpenSeaの登録に先立ち、OpenSeaの登録とは関係ないですが(やらなくてもよい)、ウォレットアドレスのネーミングサービスENSにtwitterで使っている名前tibitを登録しました。(インターネットのIPアドレスをドメインネームを登録するようなもの)

このようなことをしたのは、ドメインネームフェチなのもあるのですが、クリプトをトレード以外で使いたかったからです。メタマスクとばれる拡張機能がブラウザにインストールされていると、支払が必要になるとたちあがり課金が簡単にできます。これはアマゾンなどで商品を買うのとはまた違った感覚です。とはいっても手数料が高すぎるし、一度ガス代不足で登録に失敗したためその分の手数料もかかってかなりの出費でした。つまりブロックチェーンの改竄がきかないしくみというのは、やり直しがきかないことなのでそのあたりの緊張感はあります。(tibit.ethという名前をウォレットに入れると私に簡単に送金できてしまいます^^)

今回NFTきっかけでブロックチェーンを深く理解しようとしましたが、いろいろ調べていると国家、社会システムへの影響が半端でないということを感じました。ITに関して長くかかわってきたのである程度自身があった自分ですが、この技術に関してかなりリテラシーがないことを気づかされました。

メタマスクのようなブロックチェーンを利用したアプリケーションはDapp(Decentralized Application:分散型アプリケーション)と呼ばれますが、現在はこのようなウォレットや両替、ギャンブルを中心として金融関連のものが多くしめます。NFTが出現してアイテムで利用するゲームが増えてきましたが、まだまだ物足りない気がしています。もっとアートに関して便利で面白いアプリはないかといろいろと考えています。そのためブロックチェーンを理解するためのブログも作りました。

Algodoo & Volca FM

2Dの物理シミュレーションを楽しめるAlgodooというソフトがありますが、MIDIを出力できるようにしてKorg Volca FMをならしてみました。

MIDIプログラムとAlgodooシーンの説明はそれぞれ以下のものを使用

「Rust MIDI library」

https://decode.red/net/archives/826

「Algodoo プログラミング (3)」

https://decode.red/ed/archives/1112

音だけだとただのランダムな音がなっているだけですが、音の出るプロセスが見えると違って聴こえるのではないか、という実験です。音源は、E.PianoでDecayTimeを少し伸ばしています。

ここではほとんどが固定されたシンプルな例ですが、もう少し動きのある物体を使ったシーンするなど、まだまだ考えていきたいです。

Sound Cloud

このBlogを始めたころは実験的な音源をよく上げてしていたのですが、久しぶりにSoundCloudに新作(というほどのものでもないですが)をアップロードしました。

SoundCloudはYouTubeと同様、SNSの機能もありますが、私の使い方はBlogがベースでそのコンテンツ置き場になっています。(最近SoundCloudのコメントにBlogのURLを記載しました。自分でも探さないとわからなかったため・・)

音楽を純粋に(映像とかなしに)音だけで、聴くことができるプラットホームを利用するのは、音だけで表現できる作品を作りたい、という憧れからです。映像や説明付きであったりライブであったりする方が面白いという音楽も好きですが、音のみの作品は、自分の中の First Placeです。まだ一般的に聴いてもらえる代物ではないですが、自分が後から聴くときにいろいろ感じることが次へのステップに役に立つことがあるので有意義です。

ピアノ演奏をアルゴリズムとドラム演奏で、チャレンジした”Behind the Piano 01″というものを作ったことがあります。私はピアノを弾くことはできないので憧れの楽器であり、とても興味深い対象になります。楽器自体とても機械的で合理的なもので、弦楽器や管楽器に比べて単音の表現力が乏しい側面を持っていますが、その合理性の賜物として一人でオーケストラ級の音楽を表現することができるほどの能力を持っています。オーケストラというものは基本的に単音楽器(弦楽器の重音などは無視)を大人数で演奏されますが、人間の「個」というものを(「個」というもので)表現することには不向きです。ピアノでは高度に訓練された身体によりそれが表現できることがとても魅力です。(コントロールできる情報量が多い)

“Behind the …” を製作プロセスや演奏の様子が見ることのできない音のみとして(Blogでは説明していますが)、SoundCloudを利用するのは一番の理想形だからです。

PIanoについて熱く語ったのにPianoとは関係ないですが、今回の新作(いい響き)も、このような意図からアップロードしてみました。

最後にこのようなネットサービスで思うことろですが、使用しないとアカウントが凍結されたり、提供会社が買収されたりしてサービス停止したり、またある理由でコンテンツが削除されたりなど永続的に存在が保証されていないことが、リスクとしてあります。Blogやドメインなども利用料を支払い忘れたら消滅する可能があります。またプログラムのアルゴリズムや製作・開発環境などもPCのOSやアプリが古くなったりすると再現できないとか、装置の故障などでデータを紛失したりとか、どうしてもデジタル時代のリスクは避けられません。デジタルコンテンツは部分的にでも、音声データや動画データとして分散しておくといいでしょう。(このBlogの初期にもう動作しなくなった私のiPhoneアプリなどの動画を紹介したときも同様なことをかきましたが・・)最近話題のブロックチェーンで実現するNFT(非代替性トークン)などはそういった問題も解決するかもしれません。

[追記 2021/10/21]

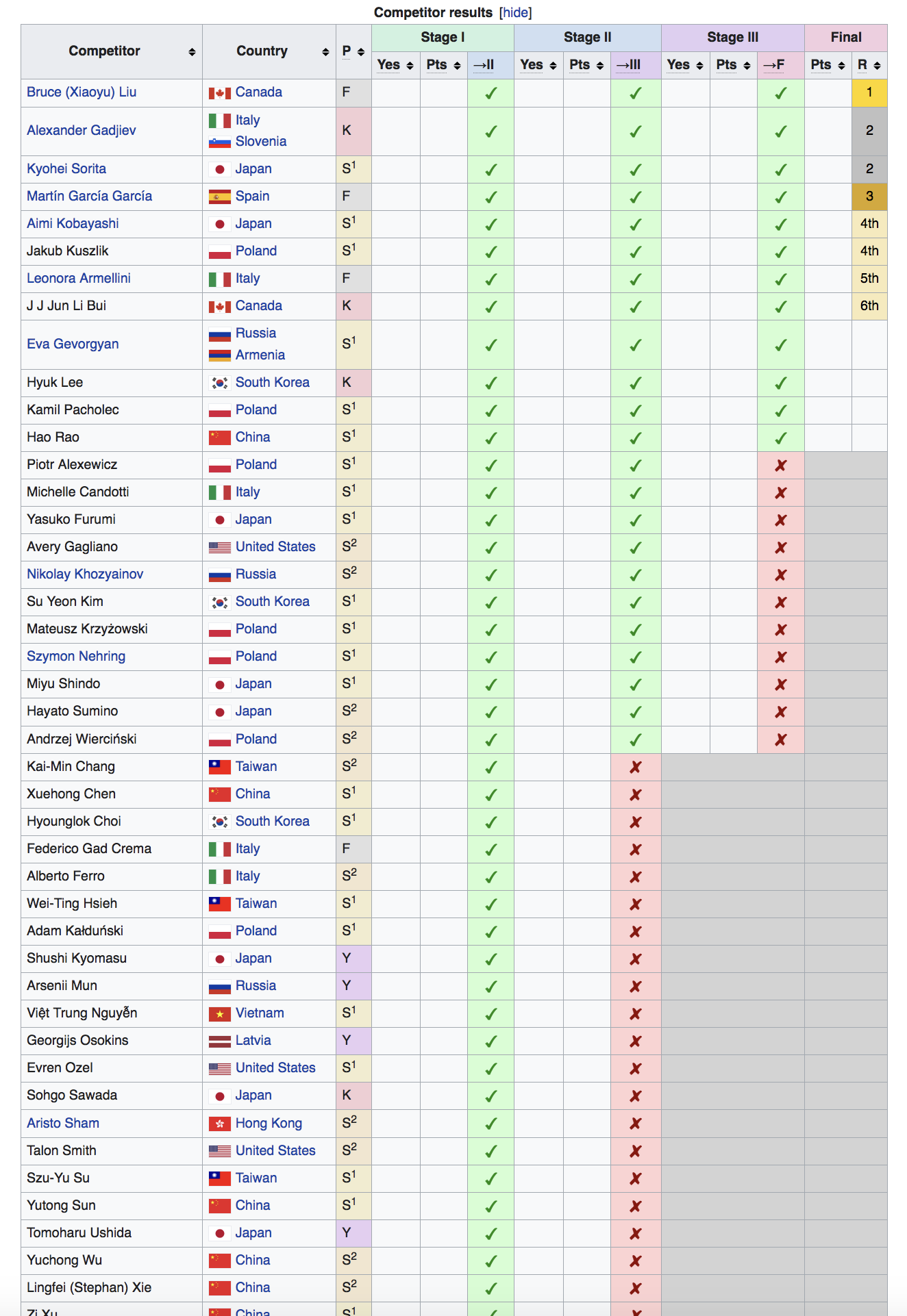

第18回ショパン国際ピアノコンクールで2位反田恭平さん、4位小林愛実さん日本人で二人入賞しました。なんとYouTubeで予選から見ることができるので応援していました。反田さんのファイナルの演奏を見て、もしかして初の1位がとれるのではと期待していたのでちょっと悔しいですが、素晴らしい結果だと思います。YouTuberのかてぃんこと角野さんも3次予選(ファイナル直前)まで進み、いつもテレビやネットでおなじみの人たちの活躍にとても楽しみました。

その他にも日本人が結構このコンテストに参加していることに驚きました。いろんな演奏を聴いてあらためて音楽の楽しいだけでない厳しい側面を感じました。私はそれぞれの選曲の個性がでる3次予選がとても興味深かったです。1時間に近い間、聴く人を飽きさせず、ミスせず、集中して演奏する姿を見ていると、この人たちは幼い頃からどれだけの鍛錬を積んできたのだろうと感心するしかありませんでした。

話はがらっと変わって19日にAppleが新しいMacBookを発表しました。今回の新製品はブレイクスルーとなる素晴らしいものです。 動画を見ているとこれからのクリエイターの向かう方向みたいなものを感じ取ることができました。テクノロジーでかなりのことができてしまう、これは今までもそうですが、テクノロジーが関与していく部分というものも見えてきた気がしました。かなりはしゃりますが、テクノロジーは人間の生活を便利にしますが、鍛錬をしなくてもいいということではない、ということです。AIの時代、人間の個性という身体性がより重要になってくるでしょう。ピアノコンクールはあと100年たっても続いているような気がします。なぜそのような感じるのか、生身の身体の可能性を追求したい、と思うからかもしれません。

最近の日本の政治や経済の話でよく思うことは、過去の栄光や資産によって守りに入っていないか、楽をしようとしていないか、何かに頼りすぎていないか、などです。もっと個々人が鍛錬しないといけない、と感じます。

アルゴリズムとドラミングで多くの情報を操作した音楽表現をしてみたいと思っているものとして、そのための理論つくりや肉体的な鍛錬を、ストイックなピアニストに学び、続けていく励みにしたいと思います。

https://en.wikipedia.org/wiki/XVIII_International_Chopin_Piano_Competition

より

Brand Model Serial number

S1 Steinway & Sons D-274 611479

S2 Steinway & Sons D-274 612300

Y Yamaha CFX 6524400

F Fazioli F278 2782230

K Kawai Shigeru EX 2718001

カワイピアノも健闘!

Kastle Drum & V-Drums JAM

ドラムシンセモジュールのBastl Kastle Drum と Roland V-Drumsで遊んでみました。(前からやってみたかった・・)

Kastle Drum は、前にも使ったM5Stackによるコントロールをしました。これにより揺らぎを作り出すことができます。Kastleの制御はデジタルなのですが、インターフェイスとなっているのはアナログ電圧なので、どこか不安定に感じる部分があります。逆にこれが人が合わせる場合、しっくりくる感じに思えます。

今回はこれを改造して振幅をボタンで変化できるようにしました。

演奏の途中でいろいろと音を変えながら柔軟にプレイしようとしましたが、Kastle自体目的の音にするのが難しく(つまみのわずかな差で音が全く変わる)、まだまだ修行が必要です。

(1カメでサイズ差がありすぎる二つを同時撮ったためおかしな構図になってしまいしたが、そのうち撮り方も考えないと・・)

M5から電圧で制御しているのは、DECAYとPITCHですが、バターンとかもやれないかと思っています。アナログI/F、いいですね。

D5 Creation

D5 Creation