投稿者: Kei

Sound Canvas

RolandのDTM(デスクトップミュージック)音源SoundCanvasシリーズ。私自身ゲームの音楽を製作するようになってから、使い始めましたが、前回の投稿のようにQXシリーズのようなシーケンサを使っていた私にとって、彼らの製作の仕方に当時強いショックを受けました。

SC-88pro(上)とSC-88(下)

カモンミュージックのレコンポーサというシーケンサを使い、ミュージックキーボードを使わず、パソコンのキーボードだけで、テキストエディタを使うが如く音符入力そしてコピペ、MIDIコントロールチェンジのみならず、GS音源固有のパラメータ(レゾナンス、フィルタ等)を操作し、プリセット音源をシーケンサ上でエディット。(それまでの私の常識的には音源のエディットは、音源のパラメータでやるものでした。) これにはメリットがあってリアルタイムで変化させることができることと、シーケンスデータに音色データも含められる(システムエクスクルシーブデータとはまた違う考え方)のでデータ互換が取りやすくなるということです。

またこのレコンポーサというシーケンサがこういったことがやりやすいつくりになっていました。(ブリブロの段階なので特にこの環境でなくてもいいのですが、私がいた環境はこれでした。ここからゲーム機に落とし込むときに時間をかけてデータを最適化していきます。ですのでMIDIのリアルタイムレコーディングのような容量が大きくなるようなスタイルは避ける傾向はあります。)

また特に楽器ができるという人たちでもなく、デザイナだとかゲームが好き、ということで曲を作っていて、耳コピ能力(音程だけでなく音色も)が異常に高かったです。コード進行とか知らなくても多数の音楽を聴いているので、その中のパターンを組み合わせてつくることでクォリティの高い音楽を作っていました。まるで絵を描くごとく、まさにサウンドキャンバスというに相応しい製作スタイルでした。

前回の投稿と同様、また過去のデータを整理する一環として、このDTM環境をセットアップしてみました。これまでの持っていたPC-9801やEPSON互換機はことごとく起動しなくなり、最後に残ったPC9821でしたが、液晶画面が変色してしまっていました。(奇しくもSCカラー。こんな壊れ方するんだ・・) ハードディスクはカタッ、コトッという鈍い音を時々発していて、いつ逝ってしまうかという状況でしたが、幸運にも外部モニタ、RS232CのMIDIの接続、レコンポーサ起動も無事できました。

データは20数年前のもので、とても懐かしいものばかりでした。データ救済の意味とレコンポーサの画面も記録しておきたかったので、まとめて動画にしました。

(あるイベントのBGM用に作った曲、SC88Proの新規音源を聴いて作りたくなった曲、たぶんボツになったゲームの曲、作った記憶がない曲などなど)

「自由は不自由や」by ジョージ富士川

NHK朝ドラ「スカーレット」のシーンでのフレーズですが、これは言い得ていると思います。

つまり「不自由は自由」。制限のある環境の中の方がそれを解決するためいろいろと想像力を働かせる必要があり、自由にものを考えられる環境にあります。当時のゲーム機で言えばメモリ、CPUなど低いスペックでも工夫によって高いクォリティのものを作れることを数々目のあたりにしてきました。

サウンド関係で言えば、歌を歌わすことはなかなか困難でしたが、比較的余裕のあるメインメモリからサウンドメモリにサンプリングした歌の部分だけストリーミングしながらBGMと同期させて歌わせたことがあります。

たった一曲のためにこんな面倒なことを、と思いますが、当時こういったことをみんなが面白がってやらせてくれました。

しかしSEGA StaturnやPlayStationの時代になって、音楽CDをBGMとして鳴らせるようになってからは、制約がなくなり、ゲーム音楽という独自のジャンみたいなものがだんだんと薄れていった気がします。(なんでも自由にできると言われると逆に考えに窮するみたいなことがあります。)

同時発音数、容量などの制限があったからこそゲームならではの音楽が創造された、とも言えると思います。(私が参入したのはスーバーファミコンの後期ですが、このエッセンスをかろうじて味わうことができた世代になります)

DTMも音源数に制限がある環境と言えます。(基本的にサンプリング機能なし) Sound Canvasシリーズでの曲作りは、独自の世界がつくられ、大いにもりあがりました。

今で言えば、ボーカロイドのコミニュニティはこれに近いのかもしれません。実は私もこれに挑戦しようとしたことがありましたが、購入直前になって、「あっ、そういえば詩、かけないや」と気づき断念しました。その後、山手線の駅名をひらすら言うだけの曲をボーカロイドで聴いたとき、「この自由は自分にはなかった・・」と自覚しました。

Sound Canvas というのは、多くの人がその上で共通言語(共通音色のバレット)をもってコミュニケーションをとってきたプラットホームです。熟練者には有限である環境の中で差別性を出すため、独特の作り込み感というか、音の密度みたいなものがあるように思います。過去の曲を聴いてみて、このプラットホームならではの曲作りに、結局追いつけていないと感じました。

自分にとってのプラットホームとは・・また、曲を作りたくなったきました。

SC-155

BEAT-C

新型コロナの影響で、バンドのライブも弦楽器教室の発表会も中止になり、楽器の練習をするというモチベーションが下がり気味の今日このごろです。

やはり人前で演奏する機会というのは貴重なことなんだと改めて感じました。

その反動か昔やっていた打ち込みの音楽をやってみたくなり、当時の機材のセットアップをしました。

いつか昔の音源を整理して再現しようと思っていましたが、これがなかなか大変な作業なので手が付けられずにいました。GS,GM,XGといった規格の音源なら比較的簡単なのですが、メーカが違う複数のハードウェア音源、サンプリング音源、シーケンスデータ、サンプリングデータ、MIDIチャンネルを曲ごとに思い出しながら組み合わせる必要があります。またデータがフロッピーディスクという媒体に保存されているため古いデータはエラーで読み出せないものもあります。

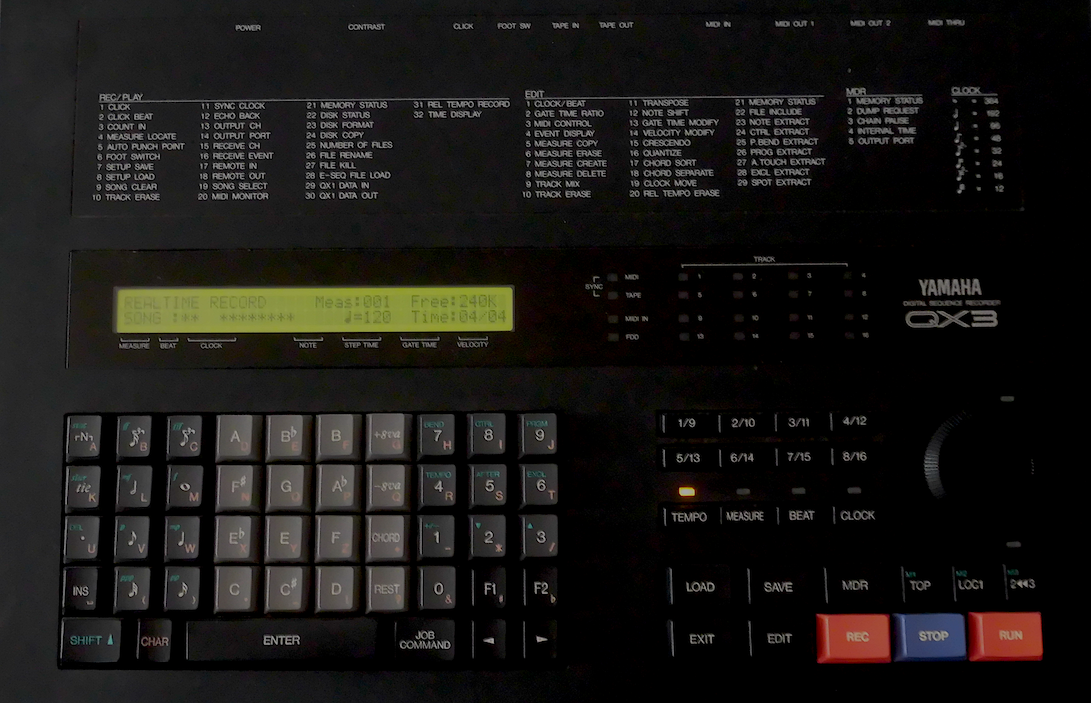

その中でもシーケンサがYAMAHA QX3、音源がRoland D-110、YAMAHA TG-33は比較的多数の曲を作った組み合わせで、再現がうまくいきました。

その中の曲でノリがいいものをただ鳴らすだけでは面白くないので、一度録音をしてからDJミキサー(PIONEER DDJ-S1)でリミックスしてみました。

DJミキサーは、当時とあるイベントで音楽をノンストップに鳴らす際に購入したものです。ただクロスフェードで曲を切り替えるだけでなく、あらかじめかける音楽の構成や聞かせどころを研究してテンポを合わせてあたかも同じ曲のように自分好みにつなげる面白さは、自分にとって新鮮なものでした。

(スクラッチのようなパーカッシブに音を鳴らすDJにも憧れましたが、やはりこれはアナログターンテーブルとお気に入りのアナログレコードが必要で、一朝一夕にはいかないとわかり諦めました。)

今回のこのセッティングは、私がゲーム音楽の仕事をする前までのスタイルで、この後、GS音源SoundCanvasシリーズで制作するスタイルに変わりました。シーケンサはコンピュータを使うようになりPC-98(MS-DOS)のレコンポーサ、そしてMac(GUI)のStudio VisionといったDAWに変遷していきます。

ここで思うのはQX3で作るような音楽をPCのシーケンサやDAWではたしてできたかどうか。

ツールとの関係性が制作結果にも大きく影響を与えることを経験しました。

QX3の特徴を一つ言うならば、曲が思いついてから形になるまでが速い、です。

タイトルはコロナを打ち負かす意味もこめて”BEAT-C”です。

Artless Rhythm Tap

タップダンスからダンスの要素を取り去り、パーカッションとしての楽しみを求めた飾り気のないタップを、アートレス・リズム・タップと呼ぶことにしました。

コツコツといったタップの音が好きなのと、YouTubeなどでいろんな音楽とのコラボレーションを見て興味がわき、二年くらい前からはじめました。

「北野武×志村けん タップダンス×三味線で奇跡の共演!」

この動画を最初に見た時、なんてかっこいいんだと思いました。この組み合わせでエンターテイメントできる、このお二人の深みはアートに根ざしていることを感じさせられます。

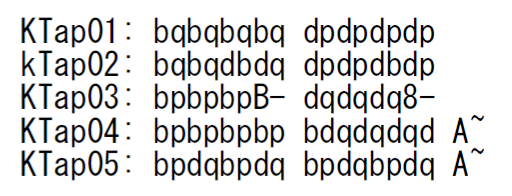

パーカッションとして演奏するには、わかりやすい譜面をつくる必要があります。タップには多数のステップがあり(単体ステップよりステップのコンビネーションが多数ある)、記譜をするためには、ステップを限定する必要がありますが、それではタップの魅力が減ってしまうので、ステップには自由度を与え(限定しない)、足の使う部分(6種類)を記号化することによって表現したいと思います。

左足つま先 <p| ※トゥとボウルを区別しない=どちらでも可

左足つま先 <p| ※トゥとボウルを区別しない=どちらでも可

左足かかと <b| ※ヒール

左足かかと <b| ※ヒール

左足全体 <B| ※スタンプ

左足全体 <B| ※スタンプ

右足つま先 |q> ※トゥとボウルを区別しない=どちらでも可

右足つま先 |q> ※トゥとボウルを区別しない=どちらでも可

右足かかと |d> ※ヒール

右足かかと |d> ※ヒール

右足全体 |8> ※スタンプ

右足全体 |8> ※スタンプ

テキストデータとして扱うため便利なので、足の位置がイメージしやすいアルファベットと数字で記譜します。ブラケットは文章の中で説明するときに使い記譜では使用しません。休符は-(ハイフン)、末尾のA~(Asymmetry) は一つのパターンで左右が対称でないものを表します。

(https://ktap.artより)

タップを練習しているときにいつも思うのですが、すごい全身運動になります。ウォーキングやランニングといった運動と違うところは、何kmでおわりとか、何分までやるとかでなく、リズムとして気持ちよく聴こえるまでやってしまうため、夢中になりがちです。

そんなこともあり、Artless Rhythm Tapの実用として楽しみながら足を動かすことが健康に結びつくのではないかと思い下記サイトをつくってみました。

https://ktap.art

http://ktap.iiv.jp

足を動かす手順(足順?)が動画と文字により明確なので練習がしやすいのではと思っています。ドラムのリズムパターンのようなものに近いかもしれません。これを組み合わせて新しいリズムを作ることができます。

今後もパターンは増やしていく予定です。

※今年のゴールデンウィークは新型コロナウィルス感染予防のためのStayHome週間ということで自宅にこもることを余儀なくされます。もともとこの連休でゆっくりと作ろうと思っていたサイトですが、このご時世、何かのお役に立てるかもしれないということで予定をはやめて立ち上げました。全動画の収録、編集、アップロードを今日一日で仕上げましたが、その他はまだできていませんので、追々完成させていく予定です。

Cello Fingerboard Chart

弦楽器教室の発表会の季節がやってきました。ViolinとCelloの両方で出演しようと意気込んでいましたが、曲の難易度の高さからCelloのみにしました。

3月のライブにひきつづき新型コロナの影響で中止になる可能性もありますが、いずれは演奏してみたい曲なので力が入っています。

曲はジョン・ウィリアムズ作曲の映画音楽「シンドラーのリスト」です。

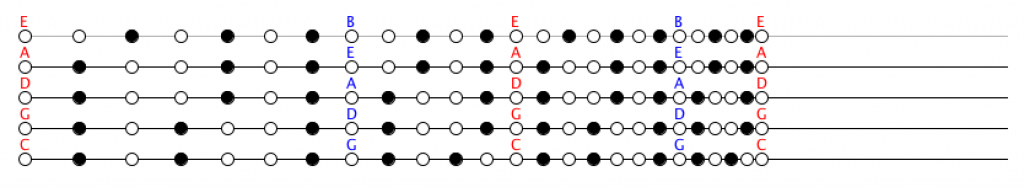

この曲はメロディの跳躍が多く、しかもハイポジションを多用するためどの指でどの音を弾くかというプランニングがかなり大変です。そのためフィンガーボードを作ってみました。

実は、このようなハイポジションまであるチャートがなかなか見つかりませんでした。しかも移動距離をイメージしやすくするために、音程位置を正確に表しています。音程の間隔は以下の数式で導いています。

12(1オクターブ)で0.5、24(2オクターブ)で0.75を指しています。(12平均律なので波長は12乗根の逆数)

またこの曲はもともとバイオリン曲なので、参考までにE線を一番上に配置しています。

Violin : G-D-A-E

Cell & Viola : C-G-D-A

この曲の最低音は、G線の開放GからA線開放の2オクターブ上のAまで使います。

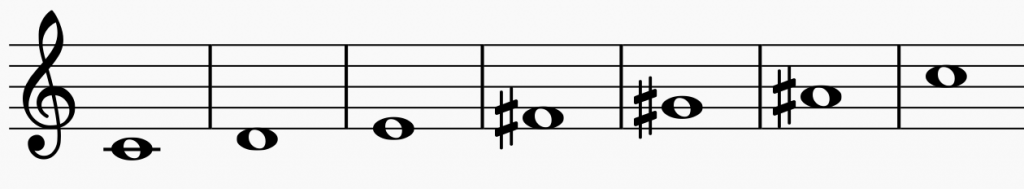

このテーマ曲の映画については触れませんが、その内容が表現されたかなり心揺さぶられる曲です。冒頭の部分を記譜してみました。

![]()

2小節目のこの曲の最低音G。この跳躍は深さ(分散和音的にいくのならA)が、とても印象的です。

大変重いテーマの映画音楽ですが、Celloの表現力が遺憾なく発揮される曲なので、心してかかりたいと思います。

Upright Bass

一般的な歌ものの曲を聴いてベースラインを歌える人は、なかなかいないと思います。それだけ目立たない存在なのですが、ベースパートがないと、スカスカで不安定な曲になってしまいます。まさに曲の土台となる存在です。そんなベースラインなので安定的なフレーズを演奏すると思いきや、暴れまくって演奏していてもそれを感じさせないかっこいい曲があります。

「あの鐘を鳴らすのはあなた」(歌:和田アキ子)

1972年 作詞:阿久悠,作曲:森田公一

このヒット曲のベースラインがこんなにかっこいいとはベースという楽器をやらなければ知ることはなかったでしよう。

コントラバス(以下CB)を昨年の夏から習い始め、練習用にとりあえずアップライトベース(以下UB)を買いました。とりあえずというのは、CBがでかく高価な楽器なので運指の練習だけでもという目的でした。ところがピッチカート奏法(指ではじく奏法)で弾いた音が、芯があってとても快感で病みつきになりました。アナログシンセのようなゴン、ゴンという音が好きで、指が痛くなるのも忘れて夢中になってしまいます。

いつもはドラムをやっているバンドで、この曲をやることになりベースを弾かせてもらうことになりました。(この曲がかなり難しいのも知らず・・またUB用向きではないことも考えず・・)

この曲のサビは王道のコード進行(Eb-Cm7-Ab-Fm7-Bb7-Eb)を合計6回繰り返すのですが、すべてフレーズが違い、バリエーションを学べます。難易度は高いのですが、それを上回るモチベーションがあったのでチャレンジしてみました。

CBとの関係は・・というと、 UBを弾いたあと教室でCBを弾くと、やはり弓はいいなぁという感じがします。でかい楽器を鳴らし切るという意味では、弓は必須です。

ところが、せっかく練習したのですが、新型コロナウィルス感染拡大のため、例にもれずバンドのライヴも中止となりました。このまま何もしないのもなんか残念なので、サビの部分だけ動画を撮ってみました。

かっこいい曲なのにそれが表現できずスミマセン。まだまだへぼいですが、何年か後に見て、いい思い出になればと思います。

ベースって意外と自由にフレーズを創作できるのかもしれません。メロディラインとは無関係でいいし、コードのルートも外せるし、ドラムのようなパターンにも縛られない。。。なんか言葉を話している感覚に近いものを感じました。

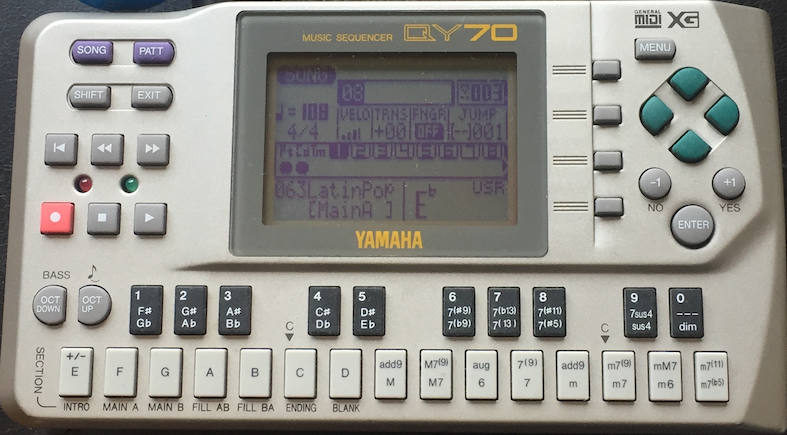

オケは懐かしいYAMAHA QY70を引っ張り出してきました。これが日の目見ることになったのは、有意義でした。

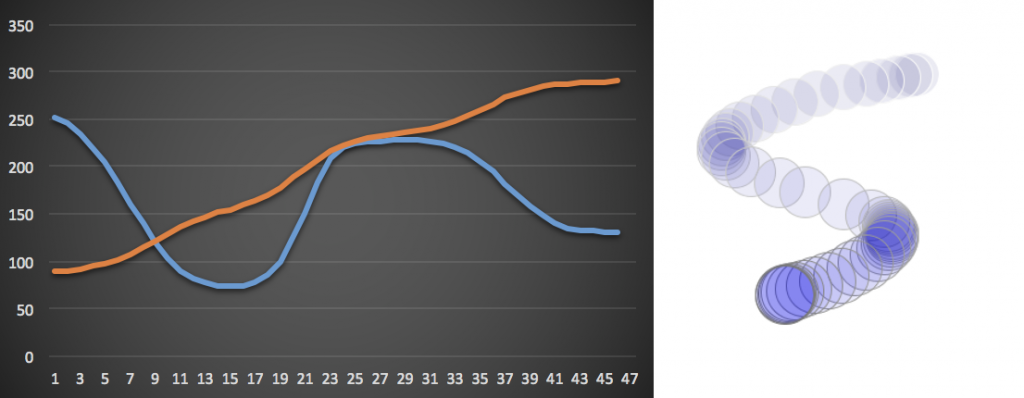

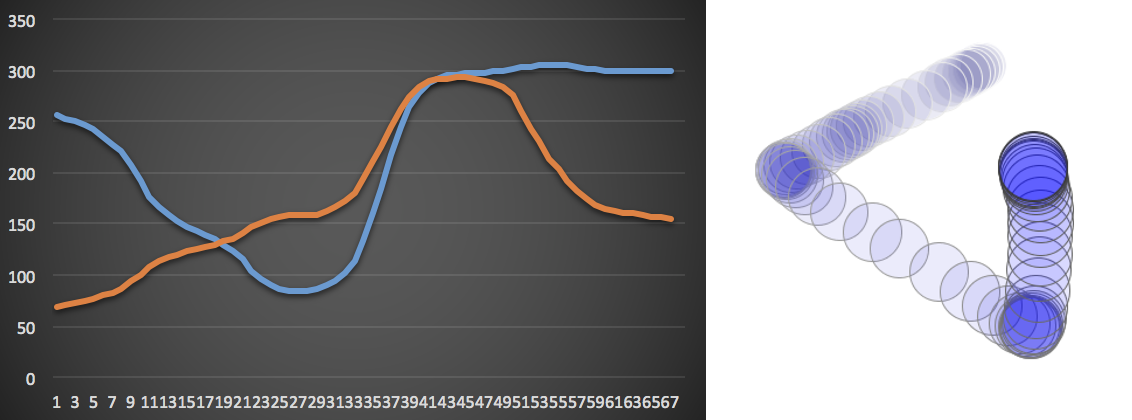

Metric Modulation

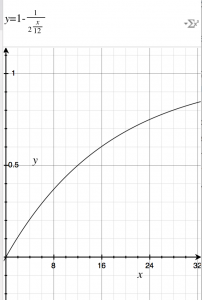

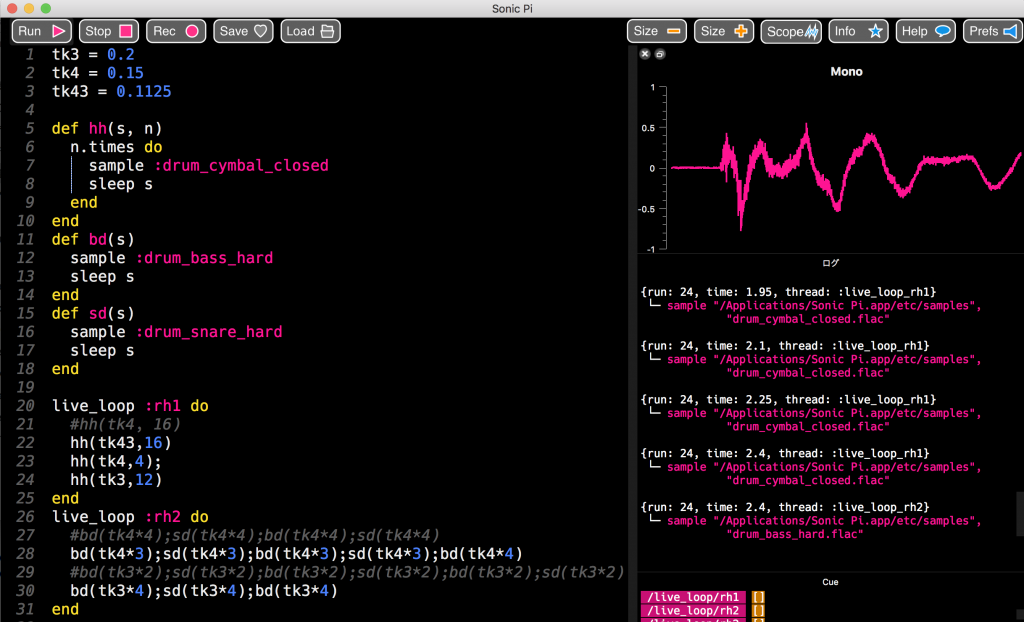

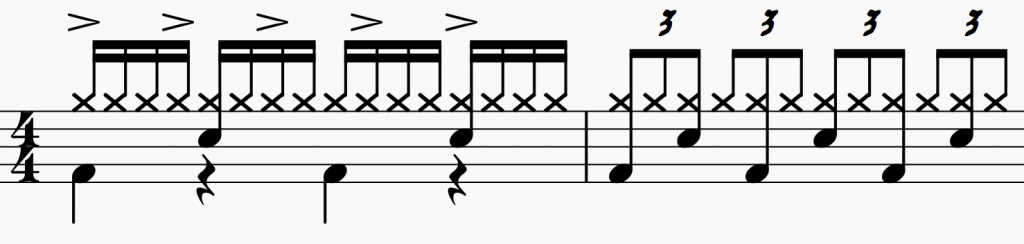

メトリックモジュレーションと呼ばれるテンポが急に変化したような効果を感じるリズムパターン(BD:バスドラム,SD:スネアドラム,HH:ハイハットのドラム音源)をSonicPiで作ってみました。

実際にテンポは一定なのですが、譜割やアクセントの置き方でテンポが変わるような効果が得られます。

ここでは4つのパターンを試してみました。

#1 アクセントは無視して譜面どおり

#2 アクセント部分をBD,SDが交互

#3 #2の16分音符3つ分を4つに変化させたもの

#4 #3の後半を倍のテンポにしたもの

#3,#4はあまり実用的ではないですが、ちょっとチャレンジでした。

しかしこの前半のアプローチは4打分を一つのまとまりとしてアクセントとアクセスの間にはめ込むようなことはドラムのフィルインなどでは使ったりします。

考え方としては、1拍は16分音符4つ、3連符だと3つ、つまり4->3の変換とすると、その逆16分音符3つ分を3連符と見立てて、これを元に戻す、つまり4つに変換したものです。

以下それぞれのバターン固有部分のソースコード。

tk4は16分音符の長さで0.15s。1拍は0.15×4=0.6s。60/0.6=100で100BPMです。

これだと3連符がキリのいい数値となるので選びました。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 |

# 1 live_loop :rh1 do hh(tk4, 16) hh(tk3, 12) end live_loop :rh2 do bd(tk4*4);sd(tk4*4);bd(tk4*4);sd(tk4*4) bd(tk3*2);sd(tk3*2);bd(tk3*2);sd(tk3*2);bd(tk3*2);sd(tk3*2) end # 2 live_loop :rh1 do hh(tk4, 16) hh(tk3, 12) end live_loop :rh2 do bd(tk4*3);sd(tk4*3);bd(tk4*3);sd(tk4*3);bd(tk4*4) bd(tk3*2);sd(tk3*2);bd(tk3*2);sd(tk3*2);bd(tk3*2);sd(tk3*2) end # 3 live_loop :rh1 do hh(tk43,16) hh(tk4,4); hh(tk3, 12) end live_loop :rh2 do bd(tk4*3);sd(tk4*3);bd(tk4*3);sd(tk4*3);bd(tk4*4) bd(tk3*2);sd(tk3*2);bd(tk3*2);sd(tk3*2);bd(tk3*2);sd(tk3*2) end # 4 live_loop :rh1 do hh(tk43,16) hh(tk4,4); hh(tk3, 12) end live_loop :rh2 do bd(tk4*3);sd(tk4*3);bd(tk4*3);sd(tk4*3);bd(tk4*4) bd(tk3*4);sd(tk3*4);bd(tk3*4) end |

メトリックモジューションは、なかなか一般的な曲では少ないのですが、生バンドの演奏で決まると本当に気持ちいいです。リズム感を鍛えるためにもこのようなシーケンサで練習するのもいいかもしれません。

この実験をしていて、Drumsのテンポに対する支配力をあらためて感じました。

Whole Tone Scale

オリビエ・メシアン著「わが音楽語法」。60年以上前の書籍ですが、最近その新訳版「音楽言語の技法」が発売されたことをきっかけにいろいろと勉強しています。「移高が限られた旋法」について書かれていることは知っていたのですが、リズムに関する記述が多いことが意外でした。

この「移高が限られた旋法」の第1旋法が移調が2回しかできない全音音階(Whole Tone Scale)です。

「もはや何も付け加える余地はない。私たちは注意深くこれらの使用を避けよう」と書籍ではスケールの楽譜さら示さずスルーしてしまっています。ドビュッシーなどに使われすぎて面白みがないということなのでしょうか。

ゲーム音楽の作曲をするときなど、ちょっと不思議な浮遊感みたいなものを表現するスケールとして使ったことがありますが、「鉄腕アトム」の効果音などでも使われています。

ドミナントモーションができない、マイナーコードがないなど調性があやふやになることから、音程感のある打楽器を叩いている感覚にもなります。(マーチングバンドで使うSixtetのような..http://beflat.iiv.jp/xml221) そういう意味ではリズムが際立つスケールと思えます。

音楽的要素としての面白さに加えて、個人的には数学的、物理的な面白さがあると思っています。

CリディアンスケールとF#リディアンスケールの両方が共存しているようにも聴こえることから、裏と表がつながっているメビウスの帯(表と裏で一回転)のようなイメージを感じます。

# 実数平面上の1回転が複素平面の写像で2回転になる現象もこれに通じるかも..http://decode.red/blog/201911031048/)

ちっと飛躍しすぎですが量子力学の2つの状態が重なっている現象もこれに似ているような・・

ということで、タイトルも「コヒーレンス]という曲を作ってみました。

もっと面白いリズムを使いたかったのですが、テクがないので、表現が難しかったです。(「とりあえずOUTPUT」をポリシー)

# シーケンサを使えばいいのですが、やはり生でやってみたいので。

2022/1/29追記) OpenSeaに登録

https://beflat.iiv.jp/xml543

Dimensionality Reduction 0

芸術の秋。ロシアのヴァシリー・カンディンスキーという抽象画家の作品が最近私のブームです。「コンポジション」というシリーズが構成が美しく、音楽を感じられるからです。前回”The Shape of Rhythm”で視覚的な動きとリズムについてチャレンジしましたが、目に見えない時間とともに消滅する音楽を、静的に見える形で表現することについて、とても興味を持っています。

物理的に言うならば、3D空間の空気振動(時間軸の動き)という4次元(時空)の世界で奏でられる音楽を2次元の平面に落とし込むということは、情報の次元縮退ともいえます。音楽情報を表すとても有効な手段として楽譜というものがありますが、これを発展させた図形楽譜というものもこれに近い存在かもしれません。2次元、3次元のグラフを書くとき直交座標系(デカルト座標系)を使いますが、デカルトが音楽の楽譜をヒントに思いついたとも言われています。

データ解析の世界では、次元縮退の逆の次元拡張により、データを別の角度から見る手法もあります。既存の変数を組み合わせて何らかの演算結果を次元として追加することですが、これは理論研究などではこういったことを知らなくても自然にやっていることなのでしょう。(例えば音楽では差分となる音程情報など)

数学的な言葉はどうしても難解に聞こえがちですが、風景を絵に描くとき、遠近法を使って立体的に表現する方法も、次元縮退と言えると思います。

図形楽譜とカンディンスキーの抽象画への興味から何か描いて見たいと思い、「とりあえずOUTPUT!」のポリシーの元、私も創作してみました。

ポイントは、リズムを感じられるかどうかですが・・(音はありません、なんでYouTube? 音楽だから・・)

アートといえば、先日会期を終えた「あいちトリエンナーレ2019」。私も2回ほど足を運びました。

あの話題でもちきりのこのイベントでしたが、私は地下で展示されていた、加藤翼氏の作品が印象に残りました。手足をお互いロープで縛られたミュージシャンがアメリカ国家を演奏するというものですが、ギタリスト、ドラマー、キーボーディストがこのロープに束縛されてなかなかうまく演奏できない様を表現しています。これは動画でしたが静止画でも十分インパクトがある作品だと思います。

これこそ、あの「表現の不自由」なのではと思いましたが、私はこういう表現の手法が好みです。(例えば「水の音を表現したください」と言われ録音した音を聴かせるような手法は、ちょっと・・)

しかし「不自由」をいう前に「自由」についてもう少し考える必要があるのではと思います。この議論は「報道の自由」が問題になるときの議論に似ていると感じました。

「私たちが普段「石ころ」だとしか感じないものを、アーティストが独自の視点で手を加えることで、まったく違った意味や価値を持たせる。それが「面白い!」とか「美しい!」とか「可愛らしい!」という感覚や感情を引き起こしたら、1500円だろうと3000円だろうと買う人がでてくるかもしれません。」(PHP新書「アートは資本主義の行方を予言する」山本豊津著より)

このイベントが話題の展示物の価値を上げたのは間違いないと思います。

The Shape of Rhythm

音楽の重要な要素のリズム。しかしながら、作曲プロセスで使うコード理論のようなものはないように思いますが、ドラムセットを叩くドラマーが自然と見につけていると感じることがあります。ドラムセットというところかポイントなのですが、低音から高音まで一人で構成しながら演奏するバランス感覚が楽曲の構成に似ていると思うからです。

多点キット(多数のドラム、シンバル等で構成するドラムセット)で有名なテリー・ボジオ氏が、みずからのセットを「オーケストラ」と呼ぶのも理解できます。ワンマンオーケストラで有名の神保彰氏の演奏を見てもわかりますが、手足で一通りの音源を操作できます。

ではドラマーのどこにリズム理論を感じるかですが、その一つにシンコペーション(アクセント)の表現の仕方にあります。初心者のドラマーにありがちなのが、曲のアクセントになる部分を例えばシンバルとバスドラを同時に叩くといった、ほとんど一つのたたき方をします。熟練したドラマーは、このアクセントのバリエーションを多数もっていて、アクセント音の前後の装飾音符の取り方も含めると、さらに増えます。また音と音の間の足りない音を補間する表現もドラマーならではの特徴があり、これら楽曲の流れの中で自然になるように決定されます。(どんなドラマーも結構似たアプローチが多い) これは楽曲の中で自然に感じるリズムの形があるとも言えます。

音楽のリズムが体の動きからできている、という研究をする人もいますが、納得のいくところです。

(二本の手、二本の足から生まれるリズムは、そのものかも)

音楽理論は倍音列など数学的に説明できるものも多いですが、リズムも同様で幾何学がそのイメージに近いと思っています。(対称性や周期性なども)

ドラムの奏法で形が見えるのは、ブラシです。主にJazzなどで使われますが、ブラシの軌跡や移動の速さによって様々な音の表現ができます。

これを探求するのには、まだまだ時間がかかりますが、ここではファーストチャレンジをしてみたいと思います。(不完全でもまずはOUTPUT !)

音楽仲間のM君が、私のブラシ奏法をみて、KAOSSILATORというガジェット音源(指でバッドをタッチして音を演奏)に似ていると指摘してくれました。(M君はピアノをやるのですが、たまに私のヴァイオリンと合わせて遊んでいます。)

これは面白いかも、と思いKAOSSILATORとコラボしてみました。

(異色の組み合わせが好きな自分としては、結局、小難しいこと抜きに楽しくやってみただけでした)

話は変わりますが、先日私のチェロの先生が出演する古楽のコンサートに行ってきました。今とは違う当時の楽器で演奏するのですが、サクバット、テオルボといった初めて見る楽器もあり、とても興味をそそりました。新しいコラボの探求もいいですが、古い音楽の探求も面白いなあと感じました。(最後に演奏された、ジョヴァンニ・バッティスタ・ベルコージの「スターバト・マテル」。涙腺が・・)

あとドラムセットの魅力として、ポリリズム的な表現を一人でやりやすいことがあります。

新しい音楽を発明するポテンシャルを持っている、そう信じていろいろとトライするのが楽しいこの頃です。

Bring the Beat

久しぶりに、ドラムマガジンの 誌上ドラムコンテスト”Bring the Beat”に応募しました。

といってもかなり前で何を叩いたか記憶がないですが・・

きっかけは、最近ブラシ奏法を見直して練習していたところ、ドラムコンテスト課題曲のラップを聴き、直感的に、これはハマるかも、と思ったからです。

(Love Jojo Mayer)

ブラシに再び興味をもったのは最近習っているヴァイオリンがきっかけです。より速いフレーズやスピッカートという弓を弾ませるフレーズを練習しているとき、ブラシの感覚を思い出しました。

・2次元の線(弦)を擦るヴァイオリン、3次元の面(ヘッド)を擦るドラム。

・2次元の線(弦)を叩くピアノ、3次元の面(ヘッド)を叩くドラム。

一つ次元の高いドラムの表現力。可能性を新たに感じます。

他の記事のように、適当な音源とブラシ奏法のドラムで何か曲を作ってYouTubeにアップしようと計画していたところでしたが、コンテスト方の締め切りが今月末なので、まずはこれから製作しました。

しかし、ドラムセットがかなり古い・・です。私が学生の時に中古で買ったやつです。べダル類もかなり古くちょっとキーキー音がなりますが、そこはお許しを^^; (新しいの欲しいな〜) ヘッドはブラシ用にコーテッドヘッドに張り替えました。

素朴な三点セット、最近はこれで十分な気がするこの頃です。

このようなコンテストは練習のモチベーションがあがる上、たくさんの人と体験を共有できるて、とても楽しいです!(YouTubeにはいろんな解釈のプレイがあってすごい刺激になります)

いいタイミングでいい曲をプレイできて、本当よかったです。

D5 Creation

D5 Creation